Guatemala: cammino verso la democrazia economica

In Guatemala continua la crisi politica legata all’insediamento del nuovo Presidente, Bernardo Arévalo, esponente del Movimiento Semilla, partito di centrosinistra anticorruzione, che ha vinto le elezioni lo scorso 20 agosto. Non si tratta di un risultato qualunque in una qualunque elezione presidenziale in America Latina.

Dal 2016, il Paese più popoloso dell’America Centrale con i suoi 19 milioni di abitanti, con una delle più grandi comunità indigene d’America Latina (il 44% della popolazione si riconosce nelle etnie Maya e in altre civiltà mesoamericane), è in mano a un gruppo di politici, imprenditori, militari in congedo, gruppi criminali, organizzazioni di estrema destra, comunemente definito “il patto dei corrotti”, che controlla i tre poteri dello Stato e sta cercando in ogni modo di evitare l’insediamento di Arévalo.

Un club esclusivo

La ferocia della reazione di una parte della élite contro la vittoria elettorale di Arévalo, si può interpretare guardando alla struttura socioeconomica del Guatemala, uno dei paesi più diseguali al mondo e tra i più poveri d’America Latina. Profonde sono le fratture che dividono il paese – economiche, sociali, etniche, di genere – e alti i muri – fisici, giuridici, culturali – che proteggono un esiguo gruppo di famiglie (alcune sono le stesse da secoli) dal ripartire ricchezze, opportunità, diritti. Un governo Arévalo è percepito come una minaccia alla stabilità dei muri e alla profondità delle fratture che proteggono l’esclusività del “club”.

Il paese, con un PIL pro capite di 5.500 dollari USA – uno dei più bassi dell’America Latina – ha una macroeconomia relativamente ordinata, crescita moderata, inflazione controllata, tasso di cambio stabile; nemmeno durante la pandemia – grazie a una spesa pubblica minima – deficit e debito pubblico sono andati fuori controllo.

La struttura economica è tipicamente periferica: si producono beni a basso valore aggiunto, con alta intensità di manodopera scarsamente pagata, e si importano beni tecnologici da economie più avanzate. L’espressione “Repubblica delle banane” nasce all’inizio del Novecento proprio per riferirsi a paesi come Honduras e Guatemala con differenze sociali abissali, dove grandi imprese straniere – come la statunitense United Fruit Company, leader nel settore bananiero – posseggono gran parte della terra ove producono un solo bene d’esportazione, determinando le scelte dei governi in accordo con le élite nazionali. Proprio in Guatemala nel 1954 ebbe luogo il primo golpe sostenuto dalla CIA per mettere fine a quella che è passata alla storia come “la primavera” (nel periodo 1944-1954 venne imposto il lavoro retribuito per i contadini, istituita la previdenza sociale e avviata la ripartizione della proprietà della terra) e rovesciare il presidente Jacobo Árbenz, che era succeduto a Juan José Arévalo, padre del presidente eletto il 20 agosto 2023.

Economia satellite degli Stati Uniti

Settant’anni dopo, un Arévalo torna alla presidenza, e si troverà a governare un paese meno povero e diseguale, più urbanizzato e alfabetizzato, ma le cui fondamenta economiche sono le stesse da secoli.

Benché oggi l’economia si basi sui servizi, e la manifattura (assemblaggio e alimenti) costituisca il 18% del PIL, larga parte della popolazione è impegnata nell’agricoltura, che rappresenta appena il 9% del PIL a causa della bassa produttività del lavoro. Di produzione agricola è il 75% dei prodotti esportati: banane, caffè, olio di palma, noce moscata (primo esportatore mondiale), zucchero di canna, diretti soprattutto verso gli Stati Uniti. Il Guatemala importa petrolio raffinato, apparecchiature per le telecomunicazioni, automobili, farmaci dagli Stati Uniti e in misura minore da Cina e Messico.

Benché oggi l’economia si basi sui servizi, e la manifattura (assemblaggio e alimenti) costituisca il 18% del PIL, larga parte della popolazione è impegnata nell’agricoltura, che rappresenta appena il 9% del PIL a causa della bassa produttività del lavoro. Di produzione agricola è il 75% dei prodotti esportati: banane, caffè, olio di palma, noce moscata (primo esportatore mondiale), zucchero di canna, diretti soprattutto verso gli Stati Uniti. Il Guatemala importa petrolio raffinato, apparecchiature per le telecomunicazioni, automobili, farmaci dagli Stati Uniti e in misura minore da Cina e Messico.

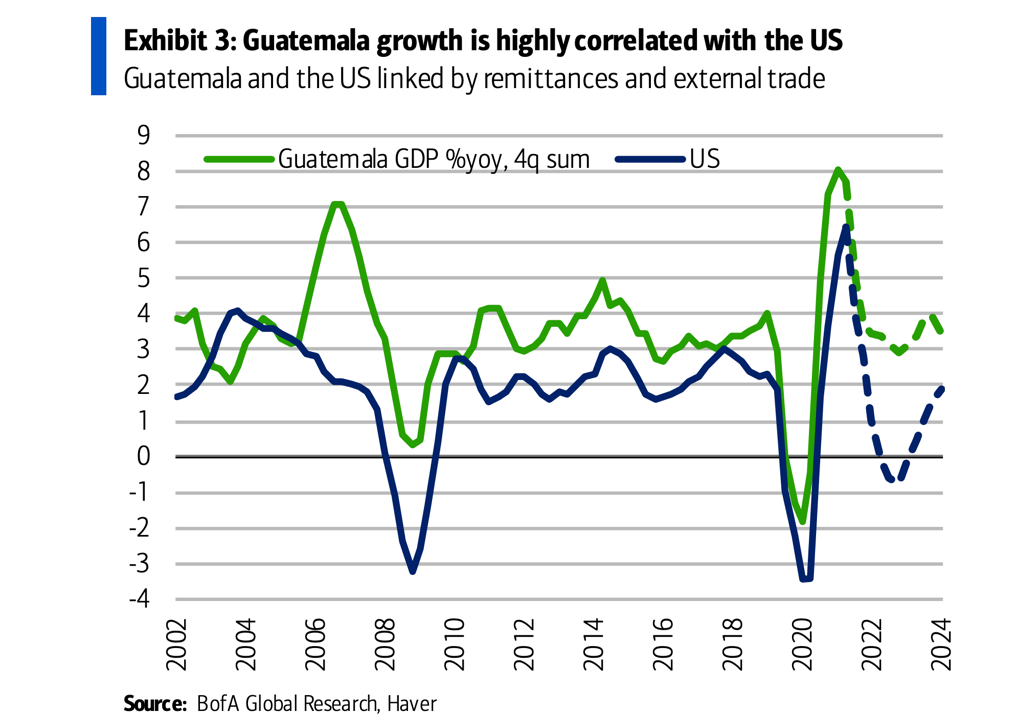

Il ciclo economico del Guatemala è altamente dipendente da quello statunitense: quando l’economia USA accelera, il Guatemala corre; quando frena, il Guatemala si ferma.

I canali di trasmissione sono il commercio estero e le rimesse dei migranti.

Il Guatemala è un viavai di migranti, quelli diretti negli Stati Uniti, quelli che ritornano e chi aspetta la propria occasione.

I giovani guatemaltechi (l’età media è 22 anni, in America Latina è 30) non hanno molte prospettive, con un mercato del lavoro caratterizzato da pochi impieghi formali e inaccessibile per le donne (il tasso di partecipazione alla forza lavoro è 38% per le donne, 84% per gli uomini). I guatemaltechi, così come i vicini di El Salvador e Honduras, sognano di emigrare negli Stati Uniti. Il milione e centomila migranti guatemaltechi che sono riusciti a installarsi negli Stati Uniti inviano rimesse per un valore pari a un quinto del PIL nazionale, quattordici volte il valore degli investimenti diretti esteri, rimesse che aiutano le famiglie guatemalteche a sostenere i consumi e, solo in piccola parte, vengono usate per investimenti. Quella delle rimesse è un’arma a doppio taglio, perché la migrazione svuota il paese di risorse umane, ma d’altra parte permette a chi se ne va – spesso con viaggi insicuri, attraversando il Messico a piedi, pagando migliaia di dollari ai coyote (le guide) e lavorando in condizioni estreme negli Stati Uniti – di guadagnare un salario irraggiungibile in Guatemala. Lavorare per vivere, vivere per lavorare. Un dilemma per i migranti e anche per il governo guatemalteco, il quale, almeno a parole, annuncia di voler frenare un flusso migratorio dal quale provengono risorse pari a tutto l’export nazionale.

Un lavoro di secoli

Oggi il Guatemala è uno dei paesi più diseguali al mondo: 260 persone hanno un reddito pari a quello del 42% della popolazione, secondo i dati riportati da Oxfam. Costruire un paese così è lavoro di secoli. Dall’lndipendenza dalla Spagna (1821), con un’accelerazione a partire dalla fine dell’Ottocento, i governi hanno promosso la coltivazione del caffè e gli interessi dei grandi latifondisti, i finqueros; crebbe l’importanza e il peso politico dei capitali esteri, l’esclusione di poveri e indigeni divenne parte del progetto politico delle élite. Il lavoro forzato degli indigeni nella costruzione di strade o nelle piantagioni di caffè fu una realtà stabilita per legge, fino a buona parte della prima metà del Novecento.

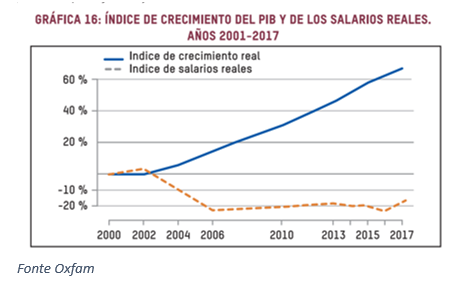

Ancora oggi gli indigeni occupano gli ultimi posti in tutte le classifiche di sviluppo umano, sociale e di distribuzione della ricchezza: il 75% della popolazione indigena fa parte dei gruppi più poveri della società. Un altro indicatore della disuguaglianza è la ripartizione della ricchezza tra capitale e lavoro: benché il PIL sia cresciuto negli ultimi vent’anni, lo stesso non può dirsi per i salari reali. La ricchezza è rimasta nelle mani di pochi. Dinamiche tra le imprese: quelle grandi, appena il 3% del totale, ottengono il 65% della ricchezza prodotta, le micro, il 56% del totale, appena il 4%. Uno degli strumenti per difendere questa ripartizione della ricchezza è l’assenza di politiche fiscali redistributive. Il Guatemala è uno dei paesi con il minor livello di imposte dirette d’America Latina, alta evasione ed elusione, tasse sulla rendita irrilevanti, il grosso delle risorse fiscali proviene dalle tasse sui consumi, l’IVA, che pesa relativamente di più sulle classi più povere.

Ancora oggi gli indigeni occupano gli ultimi posti in tutte le classifiche di sviluppo umano, sociale e di distribuzione della ricchezza: il 75% della popolazione indigena fa parte dei gruppi più poveri della società. Un altro indicatore della disuguaglianza è la ripartizione della ricchezza tra capitale e lavoro: benché il PIL sia cresciuto negli ultimi vent’anni, lo stesso non può dirsi per i salari reali. La ricchezza è rimasta nelle mani di pochi. Dinamiche tra le imprese: quelle grandi, appena il 3% del totale, ottengono il 65% della ricchezza prodotta, le micro, il 56% del totale, appena il 4%. Uno degli strumenti per difendere questa ripartizione della ricchezza è l’assenza di politiche fiscali redistributive. Il Guatemala è uno dei paesi con il minor livello di imposte dirette d’America Latina, alta evasione ed elusione, tasse sulla rendita irrilevanti, il grosso delle risorse fiscali proviene dalle tasse sui consumi, l’IVA, che pesa relativamente di più sulle classi più povere.

Non è lavoro per un incarico di governo di quattro anni smontare un edificio che ha richiesto secoli per essere innalzato. Il nuovo presidente non ha in programma una riforma tributaria, promette di smussare le disuguaglianze tramite la lotta alla corruzione. Ma non può contare sulla maggioranza parlamentare e se vuole avere successo dovrà trovare un modo per collaborare – o quantomeno non essere ostacolato – con il potere economico, organizzato nella Camera Agricola, Commerciale, Industriale e Finanziaria, CACIF, considerata più potente di molti partiti politici. I governi rivoluzionari, quelli della parentesi della primavera 1944-1954, sono crollati nello scontro con i poteri economici, nazionali e statunitensi. A loro sono seguiti governi autoritari, una guerra civile trentennale, 160 mila vittime e 40 mila desaparecidos, conclusasi con un accordo di pace siglato nel 1996. Dal 1985 il Guatemala è formalmente una democrazia, “abbiamo lo hardware della democrazia, ma il software dell’autoritarismo” sostiene Arévalo. E lo hardware della democrazia, per funzionare, ha bisogno che siano democratizzate anche le risorse economiche.

Foto Credits: -RS- CC BY-NC-ND 2.0 DEED Attribution-NonCommercial-NoDerivs 2.0 Generic, attraverso Flickr